Lecture aux journées doctorales de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Le cas de l’émergence du concept de « perversion sexuelle » au XIXe siècle.

Je souhaiterais partir aujourd’hui d’une question qui constitue aussi le point de départ de mes recherches, et accessoirement une partie du titre de ma thèse. Il s’agit en fait plutôt de (re)partir d’une question que Foucault avait résolue à sa manière, et qui est : qu’y a-t-il d’historique dans la « sexualité » ?

Depuis le début de mon Master, je me suis intéressée à ce qu’on peut considérer comme un chapitre de l’histoire de la sexualité : l’émergence du concept de perversion sexuelle à la fin du XIXe siècle. Pour être honnête, j’ai commencé à m’intéresser à ce sujet tout à fait par hasard, lorsqu’il a fallu trouver un sujet de mémoire. J’ai tout de même consacré mes deux ans de Master à l’étude d’un ouvrage caractéristique de la psychopathologie sexuelle fin de siècle, que certains d’entre vous connaissent peut-être, et qui est la Psychopathia sexualis de R. von Krafft-Ebing.

Pour n’en dire que quelques mots, la Psychopathia sexualis est l’une des premières études de psychopathologie sexuelle, et surtout l’une des plus systématiques de la fin du XIXe siècle. Mon but était de montrer qu’elle était à la fois un pur produit de la scientia sexualis, et l’une de ses réalisations les plus abouties. Son principal intérêt était que ses 12 éditions successives traversent pratiquement le corpus, avec une première édition en 1886 et la dernière en 1902. Il était donc possible, à partir de l’étude de ce seul ouvrage, de parcourir l’évolution de la scientia sexualis, disons, depuis l’étude médico-légale de quelques cas d’éventration de cadavres jusqu’à une théorie psychologique de quelque chose comme le « sadisme symbolique ». Au cours de cette étude, je me suis cependant rendue compte qu’il s’agissait dans l’évolution de la Psychopathia sexualis non seulement du raffinement d’un discours à l’origine rudimentaire, mais d’un véritable déplacement de l’objet dont il était question.

Premièrement, il me semblait donc que faire de la perversion sexuelle un « objet partagé » de la psychiatrie et de la psychopathologie depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’à son extrême fin revenait à masquer un certain nombre de ruptures, ou d’émergences successives, ou encore de dédoublements. Si l’on prend par exemple ce dont j’ai parlé peut être un peu abruptement, le passage de l’étude de cas d’éventrations de cadavres à l’étude de cas de sadisme symbolique, je crois donc qu’il s’y passe autre chose que le raffinement théorique d’un même objet, « la perversion sexuelle ».

Par raffinement, on peut entendre la pénétration de la psychiatrie dans la le fait que la psychiatrie serait partie d’un ensemble de cas exceptionnels et suscitant un deep sense of horror (ce que Foucault aurait appelé un monstre moral), aurait déroulé, ou plutôt tissé, un fil.

Si j’ai choisi par contre de poursuivre mes recherches dans cette direction, c’est parce qu’il me semble que la question des perversions sexuelles pose des problèmes épistémologiques intéressants. Aujourd’hui, ce n’est donc pas tellement de philosophie que je voudrais parler, mais de problèmes épistémologiques très concrets, ce qui tombe assez bien, puisque c’est un après-midi épistémologie et histoire des sciences, et que la philosophie est réservée pour demain matin. Je souhaiterais m’intéresser aux problèmes que pose, ou que peut poser, une certaine grille de lecture historique issue des travaux de Foucault, et que je propose d’appeler l’« hypothèse normative ». D’une manière générale, je crois que l’on peut dire qu’il y a un avant et un après Foucault sur les questions sexuelles. Ce que j’appelle l’hypothèse normative est un certain aspect de cet après Foucault, qui consiste, comme son nom l’indique, à accorder à la question de la norme, de la normativité, et de la normalisation, une importance historique, épistémologique et politique centrale dans la « sexualité » (avec les guillemets).

La critique de l’hypothèse normative constitue donc réellement un préalable méthodologique à mon travail de thèse. Il ne s’agit pas d’un règlement de compte, qui consisterait par exemple à tester les hypothèses de Foucault sur mon corpus. Ce serait en premier lieu plutôt déloyal, puisque la psychiatrisation des perversions n’a pas fait l’objet des développements que Foucault lui promettait dans La volonté de savoir[1]. Au début de mon Master, j’avoue tout de même avoir parcouru en long, en large – et le moins possible en travers – les travaux de Foucault, à la recherche de toute mention de la perversion sexuelle, et je crois quand même qu’il y aurait beaucoup de choses à en dire. Mais il me semble que cet exercice serait purement historien, et ne siérait pas à l’ambition essentiellement pratique de l’archéologie et de la généalogie, qui ne s’occupent pas tant de la vérité historique que de la fiction utile. Il faut en effet prendre Foucault au sérieux lorsqu’il affirme que d’une certaine manière, il sait très bien que ce qu’il dit n’est pas vrai[2]. C’est même précisément dans sa dimension fictionnelle que l’« histoire de la « sexualité » » à laquelle Foucault a ouvert la voie va m’intéresser. Pour le dire autrement, je voudrais interroger sa fonction de diagnostic et d’expérience de déprise de soi-même.

Ce que j’appelle l’hypothèse normative est une sorte de « fable » foucaldienne, portée par Foucault lui-même et par beaucoup de chercheurs en histoire de la sexualité qui partent soit de ses hypothèses historiques soit de sa méthode, soit, ce qui est encore mieux et plus souvent le cas, des deux à la fois. C’est encore une sorte de mélange habile entre Les anormaux et La volonté de savoir.

Si je devais caractériser l’hypothèse normative de manière purement formelle, je dirais qu’elle combine trois thèses. Ces trois thèses sont donc intimement liées, mais je crois que l’on peut tout de même les distinguer.

Premièrement, c’est l’idée que ce contre quoi il faut lutter, et que ce dont on a à démontrer l’historicité, c’est ce que Foucault a appelé « la monarchie du sexe ». Foucault conçoit le sexe, comme un point idéal produit par le dispositif de sexualité, qui joue un rôle de centralisation d’un ensemble d’éléments hétérogènes. Le sexe, dit en effet Foucault, c’est l’idée « qu’il existe autre chose que des corps, des organes, des localisations somatiques, des fonctions, des systèmes anatomo-physiologiques, des sensations, des plaisirs; quelque chose d’autre et de plus, quelque chose qui a ses propriétés intrinsèques et ses lois propres. »[3]. C’est-à-dire que le « sexe » est une véritable émergence historique, au sens strict. C’est une émergence, parce que c’est un niveau de réalité qui transcende les éléments atomiques dont et à partir desquels il se constitue ; ce niveau de réalité est cependant historiquement contingent, parce qu’il est postulé et produit par le dispositif de sexualité pour assurer sa prise sur les éléments qui le composent. Ce qu’il y a d’historique dans la « sexualité », c’est donc en quelque sorte, selon cette idée, une certaine combinatoire normative, à partir d’éléments disparates. La sexualité a en tous les cas une fonction de centralisation. On pourrait donc appeler cette première thèse – sans doute de manière un peu emphatique – l’aspect « combinatorialiste » de l’hypothèse normative. On trouve une extension et en un sens une redéfinition de cette thèse dans la théorie queer. C’est l’idée qu’il existe une normalisation historique des différentes combinatoires possibles entre le sexe, le genre, le désir, l’identité sexuelle et les pratiques, qui suppose leur corrélation et leur continuité. C’est ce que Judith Butler a appelé la matrice hétérosexuelle, qui est en fait un concept bien plus compliqué que cela, mais qui repose tout de même sur l’idée d’une combinatoire[4].

La deuxième thèse, c’est l’idée que le XIXe siècle, et notamment la scientia sexualis, a produit ce que j’appellerais un doublet psychologico-érotique du comportement sexuel. Ce n’est pas exactement de cela qu’il est question dans le cours sur les Anormaux, d’où je tire d’ailleurs plus ou moins cette formulation, mais il s’agit de quelque chose de proche. Au début du cours sur Les anormaux, Foucault parle de l’expertise psychiatrique comme le lieu de la constitution d’un « doublet psychologico-éthique du délit », qui double l’infraction au code par l’irrégularité à la norme. Ce doublet n’intervient pas tant comme « l’explication du crime » que comme la circonscription de « la chose elle-même qu’il faut punir », et c’est dans ce dédoublement que vient se loger le « pouvoir de normalisation »[5]. Le doublet psychologico-érotique, ou le doublet psychosexuel, ce serait donc l’idée que la psychiatrie a doublé les pratiques sexuelles par un domaine d’objets, celui des instincts ou celui des désirs, à partir duquel le contrôle des corps et des plaisirs peut se prolonger à l’infini. De la même manière que sous le crime, la psychiatrie a glissé l’instinct criminel, la psychiatrie aurait glissé, disons, l’instinct sexuel sous les conduites sexuelles, ou même le masochisme derrière la simple flagellation érotique. Pour reprendre la formulation de Foucault, le XIXe siècle aurait inventé ou du moins ancré l’idée qu’il existe autre chose que des comportements sexuels, quelque chose d’autre et de plus, qui serait par exemple le désir spécifique et parfois exclusif de certaines pratiques sexuelles, c’est-à-dire ce qu’on appelle une orientation sexuelle.

Le troisième aspect de l’hypothèse normative, c’est l’idée que notre « sexualité » est essentiellement traversée par la problématique de son anormalité. La normalisation de la sexualité, ce serait à la fois son anormalité potentielle, et la production effective de sexualités anormales. En d’autres termes, c’est l’idée que « nous sommes tous pervers en puissance », mais que « certains le sont plus que d’autres ».

La mise en relation des trois thèses que j’ai dégagée forme la définition de la « sexualité » moderne, de ce en quoi consiste le fait d’avoir une « sexualité ». J’ai tenté de trouver une formulation concise de ce que j’appelle l’hypothèse normative, mais j’avoue que j’ai du abandonner cette idée, parce qu’il existe une infinité de manières dont elle combine ces trois axes. Les intersections sont multiples, et ma distinction n’est qu’analytique. La mise en relation de ces trois thèses est cependant bien illustrée par la définition qu’en donne David Halperin, qui est un helléniste et théoricien queer travaillant sur l’histoire de l’homosexualité[6]. Nous avons, dit Halperin, « un modèle de la subjectivité sexuelle qui soude ensemble le désir, ses objets, le comportement sexuel, l’identité de genre, la fonction reproductive, la santé mentale, la sensibilité érotique, le type de personnalité [personal style], et enfin le degré de normalité ou de déviance, en un trait caractéristique de la personnalité appelé « sexualité » ou « orientation sexuelle ». »[7]. On peut donc dire que dans l’hypothèse normative, la « sexualité » est normative, normalisatrice, et productrice d’anormaux.

Je précise aussi que j’ai bien conscience de scotomiser un certain nombre d’aspect fondamentaux de la méthode et des thèses foucaldiennes, par exemple la question du pouvoir, la question de l’identité, et de la subjectivité, et celle de la vérité. Bon, en fait ce sont les questions qui traversent l’ensemble de son travail, et cette scotomisation s’apparente plutôt à une amputation. J’ai cependant tenté, au moins pour le moment, de circonscrire une région spécifique de ce que j’appelle l’hypothèse normative, qui est en fait bien plus générale.

L’hypothèse normative est une grille de lecture historico-critique, philosophique et politique du concept de « sexualité » moderne, caractérisé par un certain rapport à la normativité. En quelques mots, on peut dire qu’en matière d’ « histoire de la « sexualité » », l’après Foucault a essentiellement consisté à se départir du concept de « répression » au profit du concept de « normalisation » dans les rapports du pouvoir, du savoir, de la subjectivité et du « sexe ». Cette quasi substitution de l’« hypothèse répressive » par l’« hypothèse normative » n’est somme toute pas mystérieuse. Car en effet, au milieu des années 1970 naît un personnage qu’il est coutume d’appeler le « deuxième Foucault », un Foucault dont les travaux s’orientent de manière explicite sur l’analyse du triomphe historique de la norme sur la loi, au travers de l’analyse des modes de l’assujettissement disciplinaire, et plus tard du pouvoir de normalisation. Au même moment, la question épistémologique de la formation des concepts (notamment psychiatriques) est traversée par la problématique des stratégies de « savoir/pouvoir », ce qui conduit Foucault à envisager les concepts dans le cadre de leur efficacité stratégique, fondement de la méthode généalogique.

Mais ce sont aussi ces questions qui saturent le champ de l’histoire de la sexualité. En m’engageant dans ce projet, je n’espère pas produire une énième histoire de la sexualité.

La position critique que j’adopte vis-à-vis de l’hypothèse normative ne me conduit évidemment pas à la rejeter en bloc, et je ne compte pas proposer une réfutation, point par point, de ces trois axes. Je dirais même qu’il m’est parfois difficile de tracer la limite entre ce qui, parmi ces thèses, me permet d’avancer et ce qui finit par me poser problème. Les travaux de Foucault constituent aussi essentiellement pour moi à la fois une matière à penser et la fameuse boite à outils. La formulation et l’analyse de l’hypothèse normative sont aussi une manière de travailler à partir de Foucault, puisque c’est aussi avec les outils que je trouve dans ses travaux que je prends mes distances avec l’hypothèse normative. C’est au final la densité de la réflexion foucaldienne sur la sexualité qui rend le rapport qu’on peut y avoir à la fois critique et fécond. Aussi, le but de ma démarche n’est pas de critiquer les thèses de Foucault sur mon corpus, mais d’en fournir la critique.

Pour formuler enfin la cible de ma critique, je dirais qu’en l’état actuel de mes recherches, ce que j’ai appelé l’hypothèse normative sous-détermine ce qui émerge spécifiquement avec le moment des perversions sexuelles, dans l’optique où l’histoire de la perversion sexuelle constitue une question d’actualité. Il ne s’agit donc pas de la contourner totalement, ou de proposer une hypothèse de remplacement, mais en quelque sorte d’y ajouter quelque chose, qui serait de l’ordre d’une nouvelle problématique. Je ne prétends pas réévaluer de fond en comble le projet d’une « histoire de la sexualité », ni en donner une définition qui serait meilleure. Pour rappeler le titre que j’ai choisi pour ma communication, je propose d’imaginer et de se donner les moyens d’une autre « histoire de la sexualité » passant par l’émergence du concept de perversion sexuelle. La leçon de Foucault est, je crois, qu’il existe plusieurs histoires de la sexualité possibles, à partir du moment où leur point focal est l’actualité.

On se pose souvent la question de l’actualité des ouvrages de Foucault. Je propose, au moins pour le moment, de faire un pas en arrière, et de reposer, quelque part inlassablement, la question de l’actualité de l’histoire de la sexualité.

Ce qui m’intéresse est donc ce qu’on pourrait appeler la valeur épistémologique de l’émergence de la « perversion sexuelle » dans le champ des possibles, et ce qui crée à la fois son évènementialité historique et son actualité. Par « valeur épistémologique », je n’entends donc pas ce que la psychopathologie du XIXe siècle peut nous apprendre sur les perversions sexuelles, ou ce que les perversions sexuelles peuvent nous apprendre sur la sexualité ; j’entends ce que l’émergence de cet étrange objet, « les perversions sexuelles », peut nous apprendre sur l’expérience moderne de la « sexualité », ce que l’on peut donc appeler son actualité. Il faut se demander comment la psychopathologie s’est donné ses objets, ou comment elle s’est donné la « sexualité » pour objet, pour produire les perversions sexuelles. Ce qui est en question, ce n’est donc pas la surface que la psychiatrie psychiatrise, mais la surface nouvelle qui en émerge, et que la psychopathologie se donne pour tache de traverser par un certain nombre de modes d’analyses, et de concepts. Ces objets, ces modes d’analyse et ces concepts, ne m’intéressent donc que dans la mesure où ils constituent à la fois la nouveauté et la spécificité du moment des perversions sexuelles par rapport à d’autres types de problématisation des comportements sexuels, notamment antérieures, et une certaine actualité, en ce qu’ils conditionnent encore en une certaine manière notre rapport à la « sexualité ».

Ce qui m’intéresse est le moment des perversions sexuelles comme origine d’une extraordinaire explosion des catégories du sexe. Je crois qu’il faut prendre Foucault au mot lorsque, dans La volonté de savoir, il soutient que le XIXe siècle a réellement et directement produit une hétérogénéité sexuelle[8]. La « dégénitalisation » du sexuel à laquelle appellent certains acteurs de la scène queer, et à laquelle Foucault appelait le premier, a été en quelque sorte en premier lieu le produit de la psychopathologie des perversions.

L’hétérogénéité dont il est question n’est cependant pas n’importe quelle hétérogénéité, ou l’hétérogénéité de n’importe quoi. Le premier point où je prends mes distances avec l’hypothèse normative concerne ce que je me donne comme définition des « perversions sexuelles », au moins provisoire, comme objet de mon enquête historique. Ce que j’appelle « le moment des perversions sexuelles », c’est le moment où se dessine une région très particulière du comportement sexuel, et que l’analyse foucaldienne de l’anomalie et de la sexualité ne permet pas selon moi de circonscrire précisément. C’est un type tout à fait particulier d’hétérogénéité sexuelle. Si je pense qu’il faut se départir à ce propos de l’hypothèse normative, c’est donc parce que je crois que les perversions sexuelles ne sont pas seulement des catégories sexuelles, qui sont anormales, ni des anomalies qui sont sexuelles. En d’autres termes, mon histoire des perversions sexuelles ne peut pas être une histoire de la sexologie ni une histoire de la psychiatrie. Même si j’ai promis de ne pas attaquer Foucault sur la manière dont il traite effectivement de la « perversion », je dois dire que je suis très troublée par la manière dont il utilise le terme « pervers ». Dans La volonté de savoir et dans Les anormaux, il me semble que le terme « pervers » recouvre un nombre impressionnant de choses très différentes. Lorsque je dis « différentes », je n’entends pas par là « essentiellement différentes », mais simplement différentes au sens où elles sont historiquement l’objet de discours, de modes d’analyses et de concepts que l’on peut distinguer. Les perversions sexuelles qui m’intéressent ne sont donc ni les « sexualités périphériques » dont parle Foucault dans La volonté de savoir, ni les « syndromes d’anomalie » dont il est question dans le cours sur Les anormaux. Dans La volonté de savoir, on trouve à plusieurs reprises le thème de la multiplication des sexualités ou du « disparate sexuel », dont l’implantation dans le réel fournit un point d’appui pour l’avancée des pouvoirs. Ce sont les « milles sexualités aberrantes » que la psychiatrie de la fin du XIXe siècle entomologise, et que Foucault énumère : les exhibitionnistes, les fétichistes, les zoophiles et les zooérastes, les auto-monosexualistes, les mixoscopophiles, les gynécomastes, les presbyophiles, les invertis sexoesthétiques et les femmes dyspareunistes[9]. Or, au sens de la psychiatrie et de la psychopathologie de la fin du XIXe siècle, toutes ces « sexualités » aberrantes ne sont pas des perversions sexuelles» à proprement parler. La dyspareunie, par exemple, est le fait pour une femme d’éprouver des douleurs vaginales lors de rapports sexuels, lorsque la zoophilie, qui est une catégorie assez tardive dans la psychopathologie sexuelle, est quelque chose de l’ordre de l’attirance sexuelle pour des animaux. La femme dyspareunique n’est pas le même type d’anormal sexuel que le zoophile, sa « sexualité » n’est pas localisée dans le même type de domaine d’objets, de même qu’elle ne suppose pas le même découpage du corps sexuel. La sexualité de la femme dyspareunique et du zoophile sont certes des dysfonctionnements, c’est-à-dire une irrégularité par rapport à une norme de fonctionnement sexuel, mais ….

Dans le cours sur Les anormaux, les perversions sexuelles participent en outre du phénomène plus général des « syndromes d’anomalie », ou des « excentricités consolidées en anomalie », qui sont le produit du redoublement de certains actes par la propension exclusive et impulsive à les commettre. Pour reprendre une liste donnée par Foucault dans le cours du 19 mars 1975, les « anormaux », ce sont pêle-mêle les « agoraphobes », les « pyromanes », les « cleptomanes », les « exhibitionnistes », les « homosexuels », les « masochistes »[10]. Ce qui m’intéresse, c’est ce qui forme la spécificité de ces deux derniers exemples.

Pour aller vite, les perversions sexuelles fin de siècle m’intéressent dans la mesure où elles trouvent leur prolongement moderne dans ce que l’on pourrait appeler le « sexe bizarre ». Ainsi, si je devais me former une liste de sexualités aberrantes, comme point d’actualité, je choisirais la liste

Le sexe bizarre, ce n’est pas n’importe quel type de comportement sexuel. Dans un livre d’Agnès Giard, justement intitulé le Sexe Bizarre, on ne trouve ni tueurs en série nécrophiles, ni masturbateurs compulsifs.

Si l’on veut être foucaldien, il faut être doublement prudent. Il faut premièrement faire attention à ne pas reconduire la « recherche de sources ontologiques cachées », pour reprendre une expression de Dreyfus et Rabinow[11]. La folie est bien « constituée comme maladie mentale » : le concept de maladie mentale joue le rôle de la perversion, notamment de la « perversion homosexuelle ». La question de l’émergence du concept de perversion sexuelle soulève des problèmes méthodologiques analogues à ceux rencontrés par Foucault à propos de la folie comme « expérience fondamentale » échappant au final à la constitution historique, problèmes qui le conduiront à adopter une approche généalogique de la subjectivité liant savoir, pouvoir et assujettissement, puis finalement à se tourner vers une histoire des modes de problématisation de l’expérience d’être un sujet, notamment de désir.

Le deuxième objet de prudence concerne l’actualité de la recherche.

Foucault avait identifié ce domaine d’objet comme étant celui du désir, en tant que le désir est à la fois l’opérateur d’une anormalité possible, un objet psychologique et un vecteur d’identité, soit trois raisons pour être, je cite, « une prise possible (…) par des médecins, par des psychologues, par des instances de normalisation »[12]. A ces instances de normalisation, je crois qu’il est important d’ajouter la psychanalyse, qui constitue (mais c’est un vaste débat), le principal

C’est en tous les cas comme cela que je comprends l’affirmation de Foucault que la psychanalyse a repris le projet d’une technologie de l’instinct

Pour reprendre une formulation de Foucault, je crois qu’il faut se demander si l’instinct est bien le « truchement par lequel le pouvoir passe à l’intérieur des corps ».

L’histoire même de la notion de désir depuis la concupiscence chrétienne en passant par l’instinct sexuel des années 1840 jusqu’à la notion freudienne et post-freudienne de désir

Il me semble que certains foucaldiens, continuent de s’inscrire dans ce qu’ils estiment être un projet éthique et politique d’actualité en faisant valoir la plupart des thèses développées dans La volonté de savoir. Je pense par exemple ici à un ouvrage du philosophe Arnold Davidson, intitulé L’émergence de la sexualité, dans lequel Davidson considère qu’il est nécessaire de faire l’histoire du concept de perversion sexuelle, car elle est une étape cruciale dans la compréhension de l’histoire du moi au XXème siècle ». « Nous sommes prisonniers de l’espace historique de la psychiatrie du XIXe siècle (…). Le temps viendra, peut-être, où nous pourrons nous dire, How do I love thee ; let me count the way (…) et ne plus craindre notre perversion possible. »[13].

La volonté de savoir est en tous les cas un texte à l’orientation stratégique et polémique très précise. Le caractère systématique et politiquement très affirmé des thèses y trouve son explication, et tient d’une controverse spécifique dans le champ de l’histoire de la sexualité, qui n’a plus à constituer le cadre des recherches aujourd’hui. S’il ne s’agit pas bien entendu pas de faire peser sur toutes les analyses foucaldienne le sceau de l’infamie, il est pourtant nécessaire de dépasser le cadre qu’elles proposent – en travaillant, pour reprendre le titre d’un d’un ouvrage récent, « avec Foucault, après Foucault »[14].

Ce que je viens de dire pourrait être une formulation générale de ma problématique, qui reste en cela foucaldienne. A partir de cette problématique, il s’agit de voir en quoi l’hypothèse normative a pu et peut m’aider à les résoudre, et en quoi je crois qu’il faut néanmoins en fournir une critique, parce qu’elle pose à son tour d’autres problèmes.

Plutôt que de m’engager dans un développement dogmatique, je propose de partir d’un exemple.

Ensuite je voudrais analyser la manière dont l’hypothèse normative conduit à comprendre les conditions de cette émergence elle-même.

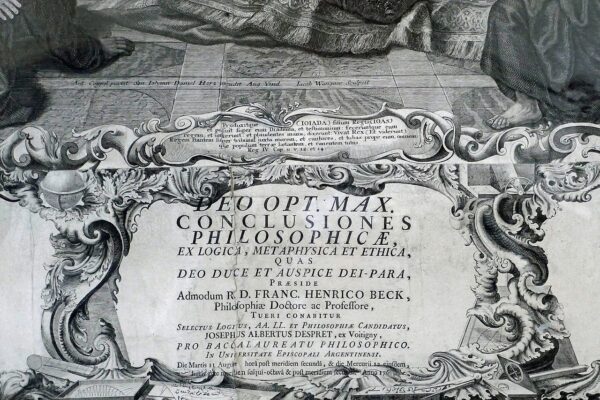

Arrivons-en donc à l’exemple. Il est tiré d’une conversation de Foucault avec le Cercle d’Epistémologie, qui eut lieu peu après la parution de La volonté de savoir, en 1977[15]. (On trouve le texte de cette conversation dans le tome II des Dits et Ecrits publiés en 2001, sous le titre « Le jeu de Michel Foucault »). Au cours de la conversation, il est question de flagellation et de masochisme. L’un des participants, Alain Grosrichard, fait remarquer à Foucault que (je cite) « les gens qui se font fouetter pour jouir, on en parle depuis très longtemps… ». Malgré sa trivialité, cette remarque contredit la thèse de Foucault selon laquelle les perversions sexuelles, au rang desquelles le masochisme, sont un phénomène moderne. Pour appuyer son affirmation, Grosrichard fait référence au traité d’un médecin allemand du début du XVIIe siècle, Johann Heinrich Meibom, qui s’appelle De l’utilité de la flagellation dans la médecine et dans les plaisirs du mariage. Cet ouvrage est en effet particulièrement intéressant. Premièrement, parce qu’il y est question de personnes, je cite, « qui ne peuvent goûter les plaisirs de l’amour, si elles ne sont pas aiguillonnées par la fustigation ». Ensuite, parce que cette pratique y pose un réel problème, dont Meibom tente de rendre raison en termes médicaux. Et enfin, donc, parce qu’il date d’une période bien antérieure à ce qui constitue selon Foucault la date de naissance de la perversion. A cette objection, Foucault répond simplement qu’à cette époque, « le plaisir à se faire fouetter n’est pas répertorié comme maladie de l’instinct sexuel ». Pour résumer la situation, on peut dire que d’un côté l’on a une conception anhistorique de la perversion sexuelle, et de l’autre au contraire, une historicisation de la perversion. On peut dire aussi que l’on a du côté de Grosrichard, une acception extrêmement générale du concept de « sadomasochisme », lorsque chez Foucault, ce concept est défini de manière autrement plus précise. En effet, pour Grosrichard, le concept de « masochiste » est épuisé par la formule « des individus qui se font fouetter pour jouir », ce dont il est bien entendu question avant le XIXe siècle, qui on l’imagine, n’aurait été que l’occasion découvrir le phénomène. Pour Foucault, la question n’est pas tant de savoir si l’on parle, oui ou non, du plaisir à se faire fouetter avant le XIXe siècle – la question est de savoir en quels termes il en est question, quel type de discours interroge ce phénomène, et quel type de réponse il apporte au problème qu’il pose, si tant est qu’il pose un problème. Pour Foucault, il est clair que le « masochisme » est bien autre chose que le simple plaisir à se faire fouetter ; il n’a de sens que dans une formation discursive déterminée, au moment où « le plaisir à se faire fouetter » devient une maladie de l’instinct sexuel, c’est-à-dire une perversion.

Dans la mesure où Foucault n’a semble-t-il pas connaissance de ce texte, il s’agit chez lui en quelque sorte d’une pure affirmation de principe. L’affirmation de Foucault a par contre été récemment développée dans un ouvrage d’Arnold Davidson, intitulé L’émergence de la sexualité[16]. Davidson y soutient exactement la même thèse que Foucault, en s’appuyant cette fois-ci directement sur le texte de Meibom. Je n’en donnerai ici que la conclusion. En premier lieu, dit Davidson, dans le texte de Meibom « il n’est en aucune façon sous-entendu que les gens qui se font fouetter, fût-ce à des fins vénériennes, souffrent d’une maladie ou d’un trouble qui se manifeste par le désir de flagellation. En 1629, poursuit Davidson, on ne pouvait concevoir de maladie qui consistât à trouver du plaisir à se faire fouetter : l’idée même d’une telle maladie ne pouvait être conceptualisée. »[17]. Davidson ajoute à son analyse un autre critère du concept de « perversion », qu’il hérite de même directement de Foucault, et qui est l’idée que la « sexualité » moderne est productrice de nouvelles catégories du moi, de nouveaux modes d’être possible pour les sujets. Chez Meibom, dit donc Davidson, « il n’y a absolument aucun signe que les hommes fouettés dans les affaires vénériennes constituent une sorte d’individus à part, différents des autres en raison de traits de personnalité particuliers. »

Si l’on quitte à présent les commentaires et que l’on va voir le texte de Meibom d’un peu plus près, on se rend compte qu’effectivement, il n’y est pas question de pathologiser la pratique de la flagellation, de faire de cette pratique et du plaisir que l’on peut en tirer le signe d’une maladie psychosexuelle. Il n’y est pas question du désir de la flagellation, de la flagellation comme moyen d’atteindre une satisfaction psychologique de désirs déviants, d’un type particulier de maladie psychosexuelle, de perversion de l’instinct génésique, de masochisme, de l’actualisation de fantasmes de flagellation. Bref, on ne trouve pas, dans le texte de Meibom, ce doublet psychologico-érotique du comportement sexuel que le XIXe siècle adjoindra aux comportements sexuels.

Mais il me semble qu’y a un dernier élément dont il n’est pas non plus question dans le texte de Meibom, et qui reste inaperçu tant par Foucault que par Davidson (ce qui peut à la rigueur se comprendre pour Foucault, qui n’a pas le texte sous les yeux, mais ce qui est plus préoccupant pour Davidson, puisqu’il en analyse certain passages clés). Ce dont il n’est jamais question dans le texte de Meibom, c’est de ce que Foucault appelle « le plaisir à se faire fouetter », et ce que Grosrichard appelle « le fait de se faire fouetter pour jouir ». Dans le texte de Meibom, les hommes qui ont recours à la flagellation n’en tirent pas exactement un plaisir sexuel. Il s’agit, pour citer Meibom, de « monstres épuisés de luxure », qui cherchent dans la flagellation « un remède à l’épuisement, et à la faiblesse de leurs reins », et ainsi « le moyen de consommer l’acte de génération ». Le comportement sexuel de ces individus est en fait un exemple typique du comportement des « débauchés », ce que Meibom appelle un « monstre épuisé de luxure », qui est un personnage très caractéristique des XVIIe et XVIIIe siècles, ayant une réelle positivité, dont la conceptualisation est standardisée. Les individus dont il est question dans le traité de Meibom ne sont pas seulement, comme le dit Davidson, « des individus qui veulent être flagellés ». Pour en donner une formulation moderne, on peut dire, qu’en 1629, ceux qui pratiquent la flagellation sont des hommes rendus impuissants par un excès de volupté, qui cherchent à obtenir ou à maintenir une érection, afin de continuer leurs jouissances criminelles. C’est donc une sorte de viagra non médicamenteux.

Alors, vous devez finir par vous demander où je veux en venir.

Cette petite histoire montre selon moi l’un des points aveugles de l’hypothèse normative. Lorsque je dis « point aveugle », je fais référence aux catégories avec lesquelles travaille le chercheur, qui, si elles ne font pas l’objet d’un travail critique, sont importées dans les textes, et rendent invisibles le fait qu’elles sont bel et bien historiques ; et la plupart du temps, ces catégories sont précisément celles que l’on partage avec l’espace historique qu’on analyse. Cette catégorie, dans l’exemple que j’ai développé, c’est donc « le fait de se faire fouetter pour jouir », en tant que c’est une « pratique sexuelle ». Une pratique sexuelle, ce n’est pas n’importe quelle manière de concevoir le comportement sexuel. C’est, je crois, un découpage déterminé du comportement sexuel, ou une certaine manière de le problématiser, ou encore une certaine surface du comportement sexuel. Une pratique sexuelle, pour le dire grossièrement, ce n’est pas quelque chose qui ressort du domaine de la pratique, et qui est sexuel. Elle est en tous les cas à ce point lié au concept de perversion que nous ne pouvons l’employer sans précautions pour l’analyse des contenus précédant la psychopathologie fin de siècle – à moins, bien entendu, d’en avoir une acception générale, comme « ce que les gens font en matière sexuelle ». Ce que j’avance ici est une hypothèse, qui est le produit d’un travail en cours d’élaboration. Je ne sais pas exactement où elle peut me mener, mais je crois qu’elle permet de faire apparaitre certaines choses que l’hypothèse normative laisse dans l’ombre.

Je voudrais revenir une dernière fois sur l’analyse de Davidson, non pas parce que j’ai quelque chose contre lui, mais parce que la manière dont il conçoit l’enjeu de l’histoire de la perversion sexuelle montre qu’il y a bien quelque chose qui se joue du côté de la pratique sexuelle. Davidson définit lui-même sa démarche comme l’analyse épistémologique du franchissement d’un seuil de scientificité, dont la formulation est donnée par Foucault dans L’archéologie du savoir : « il s’agit de savoir comment une région d’expérience, déjà repérée, déjà partiellement articulée, a pu se constituer en un domaine scientifique », ce qui implique « une relation à plusieurs niveaux entre nos descriptions éthiques des pratiques sexuelles et leurs contreparties scientifiques »[18].

Premièrement, que la notion, en apparence assez simple, de « psychiatrisation de certaines pratiques sexuelles », n’est en fait absolument pas neutre théoriquement.

Le premier problème de l’analyse de Davidson ne réside pas tant dans l’analyse de ce qu’il y a dans le texte de Meibom ; il réside selon moi dans l’identification de ce qu’il n’y a pas, c’est-à-dire dans le concept de « perversion sexuelle » avec lequel Davidson travaille.

Ce que je soutiens, c’est que l’effort de conceptualisation de la psychiatrie fin de siècle par rapport à ce texte de Meibom, n’a pas seulement consisté à développer un ensemble de concepts pour catégoriser le plaisir à se faire fouetter comme une maladie ou un trouble sexuels. Pour reprendre une idée que j’ai proposée tout à l’heure, je dirais que le « masochisme » n’est pas le doublet psychologico-érotique du plaisir à se faire fouetter – ou du moins pas seulement.

Pour considérer que « le plaisir à se faire fouetter » est

La différence entre le texte de ce médecin allemand du début du XVIIe siècle et, disons, la Psychopathia sexualis, réside dans le concept de « pratique sexuelle ».

Envisager les choses de cette manière reconduit la question de la surface sur laquelle se découpe la possibilité du concept de perversion sexuelle.

Ici, une remarque. Il y a toute une région de la psychopathologie sexuelle de la fin du XIXe siècle qui n’intéresse pas énormément les historiens de la sexualité, ni la théorie queer. C’est ce que Foucault appelle « la sexualité des fous ». L’exhibitionnisme, la masturbation compulsive des imbéciles, sont-ils des pratiques sexuelles ? Au sens strict, c’est-à-dire au sens de la psychiatrie de la fin du XIXe siècle, ce sont pourtant des perversions sexuelles, des perversions de l’instinct sexuel. Chez Valentin Magnan,

Différence entre la loi de l’alliance et l’ordre des désirs, entre l’infraction aux lois naturelles de la matrimonialité et l’anormalité par rapport aux règles immanentes de la sexualité : « épouser une proche parente ou pratiquer la sodomie, séduire une religieuse ou exercer le sadisme, tromper sa femme ou violer des cadavres deviennent des choses essentiellement différentes »[19]. Différence entre le crime comme infraction au code, d’un côté, et le criminel comme sujet d’irrégularités par rapport à une norme :

De quel code la pratique de la flagellation constituerait-elle une infraction ? Pour reprendre une formulation de Foucault, de la même manière qu’il n’existe pas de loi interdisant le masochisme, il n’existe pas de loi interdisant la flagellation.

Je perçois une objection possible, qui consisterait à faire de la flagellation, et de pratiques semblables, une sorte d’exception. Car si la flagellation ne concerne pas le droit, il y a cependant un ensemble de comportements sexuels que la psychiatrie a effectivement reçu comme domaine d’objet possible à partir du droit. Les catégories du sadisme, du fétichisme, ou encore de la nécrophilie, trouvent bien un point d’intersection avec le droit. De manière caractéristique, les « cas » de sadisme, de fétichisme ou de nécrophilie sont issus de l’expertise psychiatrique : les « sadiques » de la psychiatrie sont aussi les auteurs de viol ou de meurtres, ses fétichistes sont aussi les auteurs de nombreux vols, ses nécrophiles sont aussi les auteurs de violation de sépulture.

La psychiatrie aurait donc commencé par

Par rapport à cette objection, on peut faire une première remarque. Ce que le droit propose à la psychiatrie dans ce genre de cas, ce n’est pas ce que la psychiatrie psychiatrise. La violation de sépulture n’appartient cependant pas au même domaine d’objet que le fait d’avoir des rapports sexuels avec des cadavres. Il n’y a aucune loi qui empêche les relations sexuelles avec des cadavres, de même que toute relation sexuelle avec des cadavres n’est pas un cas pathologique.

Dans les travaux de Foucault, et en général dans les travaux en histoire de la sexualité, le seul cas de ce genre qui est analysé est le rapport entre la sodomie et l’homosexualité. Cette question est bien trop vaste pour être traitée en quelques mots. Mais le fait de centraliser l’analyse sur ce cas, conduit à rendre invisible les problèmes que posent les autres cas, le cas du vol de mouchoir, de la violation de sépulture.

Tout cela aplanit considérablement, écrase un enchevêtrement d’objets appartenant à des niveaux différents. Il y a, je crois, un grand réseau de surfaces, extrêmement complexe, qu’il faut bien avoir à l’esprit si l’on veut comprendre le concept de perversion sexuelle. Dans le cas de la nécrophilie, par exemple, il y a plusieurs choses, plusieurs surfaces possibles pour l’intervention de plusieurs modes d’analyses, légal ou psychiatrique, moral ou médical. Il y a la violation de sépulture, qui est une infraction au code. Il y a le rapport sexuel avec un cadavre, qui est un comportement sexuel, mais qui n’est pas une infraction au code et qui n’est pas toujours un cas pathologique. Il y a l’excitation sexuelle provoquée par ce rapport, qui est du domaine médical. Il y a la nécrophilie, qui est du domaine psychiatrique. On peut même ajouter un niveau, qui vient de l’inclusion de la nécrophilie dans la catégorie plus générale du sadisme, et qui nécessite l’émergence d’un domaine d’objets et de relations entre ces objets encore supérieur, qui permette de considérer, par exemple, que la nécrophilie est la manifestation symbolique d’un désir d’anéantissement de l’objet du désir, caractéristique du sadisme.

La perversité de la volonté, et la perversion de l’instinct sexuel, non seulement sont issus de configurations épistémologiques historiquement différentes, mais ne ciblent pas les mêmes objets. Le triomphe de la norme/normalisation/nouveau mode de gouvernement/Les anormaux/biopolitique/sujets etc. sur la loi/exclusion/partages/permis-défendu/actes.

L’instinct est, pour Patrick Singy, ce que les psychiatres « expliquent, classent, soignent – et ce que d’autres (c’est à dire les contemporains), libèrent célèbrent et cultivent »[20].

La temporalité admise dans l’analyse de la psychopathologie sexuelle fin de siècle doit faire l’objet d’une extrême attention.

Or, il y a un découpage très intuitif qui se fait parmi les chercheurs entre ce type de perversion sexuelle, et l’ensemble formé par le sadisme, le masochisme, l’homosexualité et le fétichisme. Il y a comme une sorte de pente naturelle de l’esprit qui conduit à

Les formulations sont importantes : « sous le libertin, le pervers », implique une redéfinition, une relecture. « Le libertin devient pervers » implique

le libertinage et la débauche ne peuvent pas, selon moi, être considérés comme les ancêtres immoraux et non pathologiques des perversions.

Ma démarche : je pense qu’il faut faire une distinction au moins analytique entre LA perversion sexuelle et LES perversions sexuelles. La perversion, c’est une catégorie pathologique, et on n’en trouve pas trace avant son émergence dans la psychiatrie de la fin du XIXe siècle, que ce soit sous la forme d’une perversion de l’instinct sexuel, de la pulsion sexuelle, de quoi que ce soit d’autre. Elle est effectivement rendue possible par une réorganisation des concepts de maladie, etc. D’autre part, la perversion sexuelle, comme entité nosologique, ne regroupe pas seulement tous les syndromes que l’on appelle sadisme, masochisme, ou fétichisme ; elle regroupe aussi la sexualité des fous. Les perversions sexuelles, par contre,

Les perversions, ce sont toutes ces pratiques, désirs, plaisirs sexuels qui ont été découpés pour lui être référées, et donc l’historien se plaît à aller chercher trace dans les textes antérieurs à la psychiatrie.

Une question intéressante à poser, et qui soulève de nombreux problèmes, est : y a-t-il une unité de la catégorie des perversions sexuelles à la fin du XIXe siècle ?

Cela voudrait donc dire que la psychiatrie ne s’est pas exactement donné ses objets, mais qu’elle les a hérités, et qu’elle est intervenue sur eux.

la pratique sexuelle de la flagellation, le plaisir à être fouetté, sont un domaine d’expérience découpé avant l’invasion de la psychiatrie dans cette histoire.

Les années 1850, le moment de la psychopathologie des perversions, c’est le moment où la psychiatrie a devant elle deux domaines d’objets : la masturbation donnée par la famille, la chair, le monstre donné par le judiciaire. La psychiatrie se fait à la fois gouvernement des fous, contrôle de la famille et intervention dans le domaine pénal (p. 260)

Comment Foucault comprend-il la psychiatrisation de la chair ? La « chair » a bien été construite par un certain nombre de techniques, puis en quelque sorte offerte à la médecine, qui l’a codée dans un langage médical. C’est la même chose qui se passe dans Les anormaux, à propos de la psychiatrisation des irrégularités et des grands crimes : c’est un domaine d’intervention qui est découpé, et qui est offert à la psychiatrie, qui le code en termes médicaux, avec les instincts, tout ça.

Foucault parlant de l’érotisme de Sade comme d’un érotisme disciplinaire[21]

Le « grain épistémologique » particulier de la psychopathologie sexuelle fin XIXe siècle, pour reprendre une expression de Foucault, ce serait par exemple l’ensemble des méthodes d’analyse, des concepts, et des théories qui quadrillent et disqualifient certaines pratiques sexuelles.

Dans toutes ces optiques, l’émergence de la catégorie des perversions sexuelles participerait de l’ensemble des technologies de savoir/pouvoir produisant le sujet d’une « sexualité », et en serait même une manifestation particulièrement saillante.

les concepts naissent, vivent et meurent, avec les énoncés qui les portent et, dans le cas des sciences humaines, avec les possibilités expérientielles qu’ils ouvrent – et d’ailleurs ferment.

Je crois qu’on peut tirer …….. conséquences de mon analyse.

Il y a un biais que je souhaiterais éviter, c’est la position qui consisterait à démolir l’instinct pour le remplacer par autre chose.

Première conséquence : ma position critique par rapport à l’hypothèse normative ne consiste en aucune façon à dire qu’elle est fausse, et ma démarche ne consiste pas à soutenir l’inverse. Le point principal de ma critique est-il plutôt que l’hypothèse normative sous-détermine ce qui émerge au XIXe siècle avec le concept de perversion sexuelle. J’ai beaucoup réfléchi à une remarque plaisante que le psychanalyste Jacques-Alain Miller fait à Foucault, au cours de la même conversation de 1977. Miller dit à Foucault « Est-ce que tu n’as pas le sentiment que tu construis quelque chose qui, si amusant qu’il soit, est destiné à laisser passer l’essentiel ? Que ton filet est à si grosses mailles qu’il laisse passer tous les poissons ? »[22]. Je ne dirais pas que l’hypothèse normative, et ne général la lecture foucaldienne de l’histoire de la sexualité « laisse passer l’essentiel » ; l’essentiel ne serait après tout, dans une perspective foucaldienne, que le point sur lequel il faut appuyer pour faire résonner l’histoire de la sexualité avec l’actualité de la question sexuelle, et non quelque vérité de l’histoire. Je suis simplement frappée par l’image du filet de pêche, et les images qui me viennent à sa suite, comme celle du tisserand.

Ce que je critique, c’est par exemple l’idée que la sodomie, le fist-fucking, le cunnilingus, la fellation, le coït, ou « le fait de se faire fouetter pour jouir », soient essentiellement des « pratiques sexuelles », c’est-à-dire autre chose que des actes. Ou encore, le fait que les individus aient « une pratique sexuelle », qui comprendrait l’ensemble des choses qu’ils font avec leur corps, dans un but sexuel. Le concept même de but sexuel est historique.

Or la « perversion », ce n’est pas n’importe quelle pathologisation de la conduite sexuelle. Ce que l’on peut comprendre sous le terme de « conduite sexuelle » est vaste, et il est différemment quadrillé selon les techniques et savoirs qui le prennent pour cible.

Je n’irai pas jusqu’à soutenir que le point d’application de la psychopathologie des perversions est la pratique sexuelle ; je dirai qu’il faut aussi compter les « pratiques sexuelles » au rang des nouveaux objets qu’elle se donne à interpréter, à codifier selon quelques grands schèmes conceptuels.

La résistance à la « sexualité » passe souvent par le dynamitage des catégories normatives de l’identité sexuelle, du sexe, du genre, de l’orientation sexuelle, mais beaucoup moins par une critique du concept de « pratique sexuelle ». C’est par contre, la catégorisation des pratiques sexuelles, par exemple, leur bipartition entre pratique homosexuelle et pratique hétérosexuelle, qui inquiète. Ou encore, c’est la solidification de la pratique sexuelle, du désir, du genre et du sexe dans une relation de continuité et de cohérence par la catégorie unificatrice de la « sexualité ». C’est le dynamitage de ce que Judith Butler appelle le « sujet de sexe/genre/désir » qui continue d’agiter le queer. C’est contre la disciplinarisation de la pratique sexuelle, contre l’inscription de la pratique sexuelle à l’état civil, que se battent les mouvements sexuels. L’essentiel de la pratique queer, et l’extrême inventivité qu’elle inscrit dans les corps mêmes, prend donc la forme d’une combinatoire subversive des catégories hétéronormatives, binaires de la sexualité. La pratique sexuelle est même plutôt un vecteur de subversion extrêmement fécond, au moins en termes de créativité. On peut penser ici à la valorisation du S/M dans nombre d’études queer, comme chez David Halperin.

Il n’est certes plus question de faire de la pratique sexuelle le foyer à partir duquel il faudrait établir la vérité du désir ; il s’agit toujours d’inventer, pour reprendre les mots de Foucault, de nouveaux types de relations, de sociabilité, de plaisirs, à partir des pratiques sexuelles dites « alternatives ».

Toutefois, je crois que le « sexe bizarre » est en train de perdre de son potentiel de subversion.

Or, contre la monarchie du sexe, on a continué de produire cette hétérogénéité.

Pour moi, le Sexe bizarre est l’un des enfants de la perversion, réellement, et directement. L’héritage de la psychiatrie du XIXe siècle n’est pas réservé aux « instances de normalisation », mais a aussi un rapport avec les communautés sexuelles, même virtuelles, de sexe bizarre.

Dans l’exemple de l’analyse du texte de Meibom, l’historicisation de la sexualité s’arrête au seuil du concept de « pratique sexuelle ».

Non seulement un changement de catégorie de savoir (par exemple, catégorie morale du péché contre catégorie médicale de perversion), mais un objet différent.

Ok : la construction discursive de la perversion sexuelle est une ruse du pouvoir, grâce à laquelle il a été possible non seulement de prohiber un certain nombre de comportements, mais de contrôler, régir et normaliser des sujets.

Les études post-foucaldiennes ont procédé à peu près de la même manière, et posé le même genre de question. Concrètement, il leur a fallu identifier un champ conceptuel peuplé de concepts historiquement déterminés ; et un mode de rapport du discours à ces objets, par exemple, médical ou psychiatrique.

on peut dire qu’elle est une « identité et/ou subjectivité sexuelle, caractérisée par une orientation sexuelle, c’est-à-dire un choix d’objet sexuel exclusif, dont le comportement sexuel est l’une des marques, le tout étant médicalement disqualifié ».

C’est en tous les cas ce que je souhaiterais montrer dans ma thèse. La constitution de ce que Foucault appelle le « grand domaine médico-psychologique des « perversions » »[23], suppose non seulement la psychiatrisation

Malgré le mérite des études post-foucaldiennes d’une remise en question de la sexualité comme support transhistorique et donc ontologique du pouvoir et du savoir (postulat de l’hypothèse répressive[24]), il semble que le concept de psychiatrisation réintroduise de manière totalement inattendue une sorte d’ontologie prédiscursive. Ce qui est ici en question, c’est le regard de l’historien ; c’est l’ontologie implicite du concept foucaldien de sexualité, cette fois-ci sans les guillemets. Ce qui n’est pas rien. L’histoire du concept de perversion sexuelle est un très bon indicateur.

Le but n’est évidemment pas de parvenir à une perception a-théorique de l’histoire, ce qui serait une pure illusion. Ce n’est d’ailleurs pas exactement l’ambition de Foucault lorsqu’il redéfinit le projet d’une histoire de la sexualité. Car la question à laquelle il projette de répondre n’est pas seulement « qu’y a-t-il d’historique dans la sexualité », mais aussi : « de quoi l’histoire de la sexualité est-elle l’histoire ? ». Le déplacement qu’il fait subir à un tel projet concerne donc aussi le point de vue de l’historien, de l’épistémologue ou du philosophe,

J’essaie en fait d’être plus constructiviste que Foucault, en restant méfiante face à toute analyse épistémologique qui suppose l’extériorité de l’objet par rapport à son inscription dans des dispositifs de savoir/pouvoir.

Ma critique de l’hypothèse normative a pour but d’effectuer une sorte de déplacement, de faire « tourner le décor », pour reprendre une expression de Foucault, afin de proposer une autre histoire de la sexualité passant par la psychiatrie du XIXe siècle.

Deuxième conséquence : il s’agira de redéfinir les ruptures admises dans l’histoire de la perversion sexuelle. Je ne dis pas tant redéfinir au sens de déplacer,qu’au sens de repenser. Car on part toutes et tous d’un même constat, qui est celui d’un évènement, ou mieux, d’une émergence, que cette émergence soit conçue comme une véritable rupture épistémologique ou une péripétie au sein d’une histoire plus longue. Par rapport à la périodisation admise, au corpus qu’on se donne et à la manière dont on le travaille, je crois que s’il y a une première remarque à faire c’est l’idée que le travail historiographique s’est réparti de manière assez systématique, découpant précisément les objets que l’on se propose d’analyser et selon les « périodes ». On trouve des études sur l’émergence de la masturbation comme un problème au XVIIIe siècle, avec pourquoi pas son évolution au XIXe siècle, comme l’ouvrage de Thomas Laqueur, Le sexe en solitaire, les libertins, la psychopathologie sexuelle fin de siècle. Puis, on a les études comparatives, ce qui soulève certains points évoqués hier à propos du sport

Justement, il est intéressant qu’au niveau historiographique, la répartition du travail historique/épistémologique (plus rare) se soit fait quasi naturellement. Ceux qui s’occupent de l’un ne s’occupent pas de l’autre. On ne mélange pas la sexologie avec le libertinage et la confession. Exemple de Corbin, qui s’arrête, et de Chaperon, qui commence après. Si on la mélange, c’est dans de grandes histoires de la sexualité, dans lesquelles l’épisode psychiatrique intervient de la même manière que dans l’hypothèse normative.

Troisième conséquence : il s’agit de travailler avec un autre concept de la perversion sexuelle. L’analyse comparative me paraît toujours la plus apte à produire, par différences, la spécificité des corpus que l’on met face à face. Naissance de la clinique / Surveiller et Punir.

il ne s’agira pas de se donner une définition de ce qui émerge au XIXe siècle, pour ensuite aller voir à quel point ce n’était pas le cas avant, et se demander ce qui était le cas avant ; il s’agit bel et bien d’une analyse comparative, qui tisse petit à petit la circonscription du pré et du post.

.

Je dirais donc non pas que nous sommes tous pervers en puissance, ni que certains le sont plus que d’autres, mais que nous sommes fondamentalement pervers.

Ma critique n’est donc en aucun cas tonitruante. Il s’agit de proposer une autre histoire de la sexualité passant par l’émergence de la psychopathologie des perversions. Je souhaiterais terminer en rappelant que tout ceci n’était qu’un aperçu d’un travail en cours, à tel point qu’arrivée à la fin de cette communication, je ne suis quasiment déjà plus d’accord avec ce que j’y disais au début.

[1] Avec la publication d’un tome de l’Histoire de la sexualité lui étant consacré.

[2] « Je pratique une sorte de fiction historique. D’une certaine manière, je sais très bien que ce que je dis n’est pas vrai. » Michel Foucault, « Foucault étudie la raison d’État », Dits et Ecrits II, Paris, Gallimard, 2001, pp. 256-260.

[3] Michel Foucault, Histoire de la sexualité, t. I, La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 201.

[4] Judith Butler, Trouble dans le genre (1999), trad. Eric Fassin, Paris, La Découverte, 2005, p. 66.

[5] Michel Foucault, Les anormaux : cours au Collège de France, 1974-1975, Le Seuil, 1999, cours du 8 janvier 1975.

[6] Auteur de nombreux ouvrages, dont le méthodologique Saint Foucault (1995, trad. Didier Eribon, Paris, EPEL, 2000) il est aussi éditeur du bien nommé Before Sexuality: The Construction of Erotic Experience in the Ancient Greek World (éd. avec John J. Winkler et Froma I. Zeitlin, Princeton, Princeton University Press, 1990.

[7] David Halperin, “Forgetting Foucault: Acts, Identities, and the History of Sexuality”, Representations, No. 63 (Summer, 1998), pp. 93-120, ici pp. 96-97.

[8] Michel Foucault, La volonté de savoir, op. cit.,, p. 51.

[9] Michel Foucault, Histoire de la sexualité, t. I, La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, pp. 58-60.

[10] Michel Foucault, Les anormaux, pp. 293

[11] Dreyfus et Rabinow, Michel Foucault, un parcours philosophique, trad. franç. Gallimard, 1984, p. 29.

[12] Michel Foucault, « Le Gay savoir », entretien avec Jean Le Bitoux, 10 juillet 1978, La revue h, n°2, repris in Jean Le Bitoux, Entretiens sur la question gay, Bézier, H&O Editions, 2005, pp. 45-72, ici p. 48.

[13] Arnold Davidson, « Refermer les cadavres », op. cit., p. 74.

[14] D’après le titre de l’ouvrage de Olivier Razac, Avec Foucault, après Foucault : disséquer la société de contrôle, Paris, L’Harmattan, 2008.

[15] Michel Foucault, « Le jeu de Michel Foucault », Dits et Ecrits II, Paris, Gallimard, 2001, pp. 298-329.

[16] Arnold Davidson, L’émergence de la sexualité (2001), trad. P.-E. Dauzat, Paris, Albin Michel, 2005.

[17] Ibid., p. 122.

[18] Arnold Davidson, L’émergence de la sexualité, op. cit.,, p. 128-9.

[19] Michel Foucault, La volonté de savoir, op. cit.,, p. 54.

[20] “The sexual instinct is what sexuality is all about. This is what Krafft-Ebing, Freud, Havelock Ellis and all the major players in the scientia sexualis are always talking about. It is explain, what they classify, what they cure – and it is what others liberate, celebrate, and cultivate”. Patrick Singy, “A History of Violence: Sadism and the Emergence of Sexuality”, chapitre d’un livre à paraître (manuscrit inédit communiqué par l’auteur, non paginé).

[21] Foucault, t°164 Sade, sergent du sexe, Dits et Ecrits 2, p. 818.

[22] « Le jeu de Michel Foucault », Dits et Ecrits 3, p. 317.

[23] Michel Foucault, La volonté de savoir, op. cit.,, p. 56.

[24] Rappelons la position fondamentale de La volonté de savoir : la « sexualité » est « le nom qu’on peut donner à un dispositif historique : non pas réalité d’en dessous sur laquelle on exercerait des prises difficiles, mais grand réseau de surface où la stimulation des corps, l’intensification des plaisirs, l’incitation au discours, la formation des connaissances, le renforcement des contrôles et des résistances, s’enchaînent les uns avec les autres, selon quelques grandes stratégies de savoir et de pouvoir. ». Michel Foucault, Histoire de la sexualité, t. I, La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 139.